【初めてでも安心】ひとり社長の社会保険適応調査 “提出書類は2つ”

こんにちは、さのっちです。

今回は、厚生年金保険などの被保険者資格、および報酬などの調査について書きます。

- 「賃金台帳」を作成

- 「報酬・雇用に関する調査票」に必要事項を記入

以上の書類を年金事務所に提出します。それがこの調査に必要なことです。

マイクロ法人をはじめて、ワンオペ業務な日常では、このような調査が突然にやってきたら焦りますよね?

この記事では、ぼくが年金事務所の担当者に聞きながら、実際に経験した内容を紹介しています。

また、ぼくが提出した回答はちゃんとこの調査に通用するものでした。ですから、安心して参考にしていただけます。

「賃金台帳」を作成する

賃金支給明細書で代用もできますが、賃金台帳を作成するのがおすすめです。

※ ちなみにですが、ぼくは、明細書の保存はしていません。

賃金台帳テンプレートを用意する

下記のサイトから、自動計算ができる一般的な賃金台帳テンプレート(Excel版)を無料でダウンロードすることができます。

サイトURLhttps://bizroute.net/download/tingin

※ bizroute(ビズルート)より掲載

該当項目に記入(入力)する

ぼくが賃金台帳テンプレートに入力した項目をテンプレートの最上部・上段部・中段部・下段部、4つのパートに分けて解説していきます。

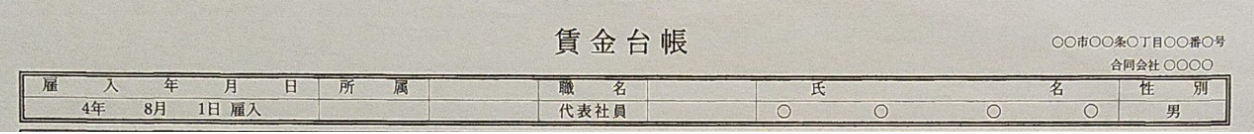

テンプレート最上部

賃金台帳の最上部は、在籍を証明するパートです。

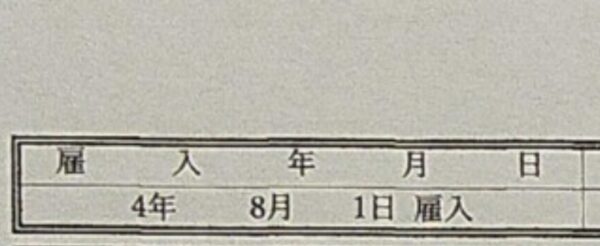

雇入年月日

社会保険に加入して、賃金が発生した日を記入します

ぼくのケースでは、令和4年8月1日

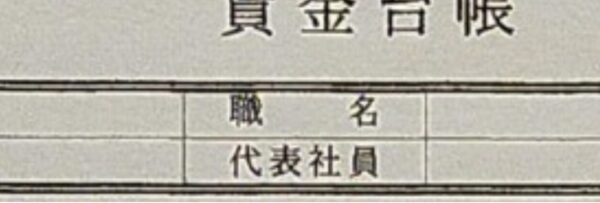

職 名

ぼくの職 名は、代表社員

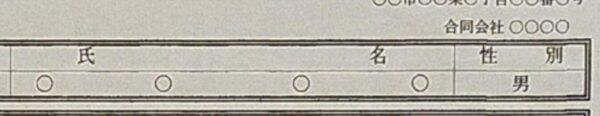

氏名・性別

自分の氏名・性別を記入

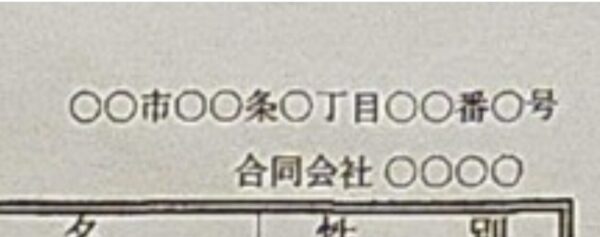

自 社 名

空きスペースに自社名を載せておくと、調査の段階で、分かりやすいです(調査担当者に教えてもらいました)

テンプレート上段部

賃金台帳の上段部は、どれだけ働いたかを、まとめるパートです。

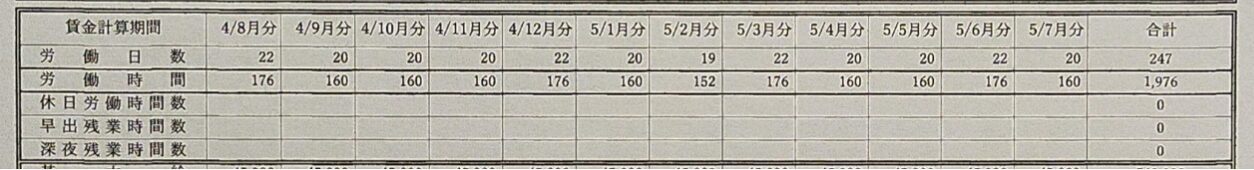

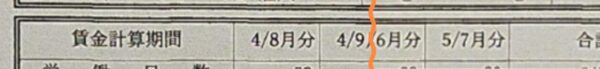

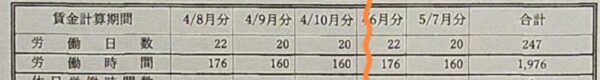

賃金計算期間

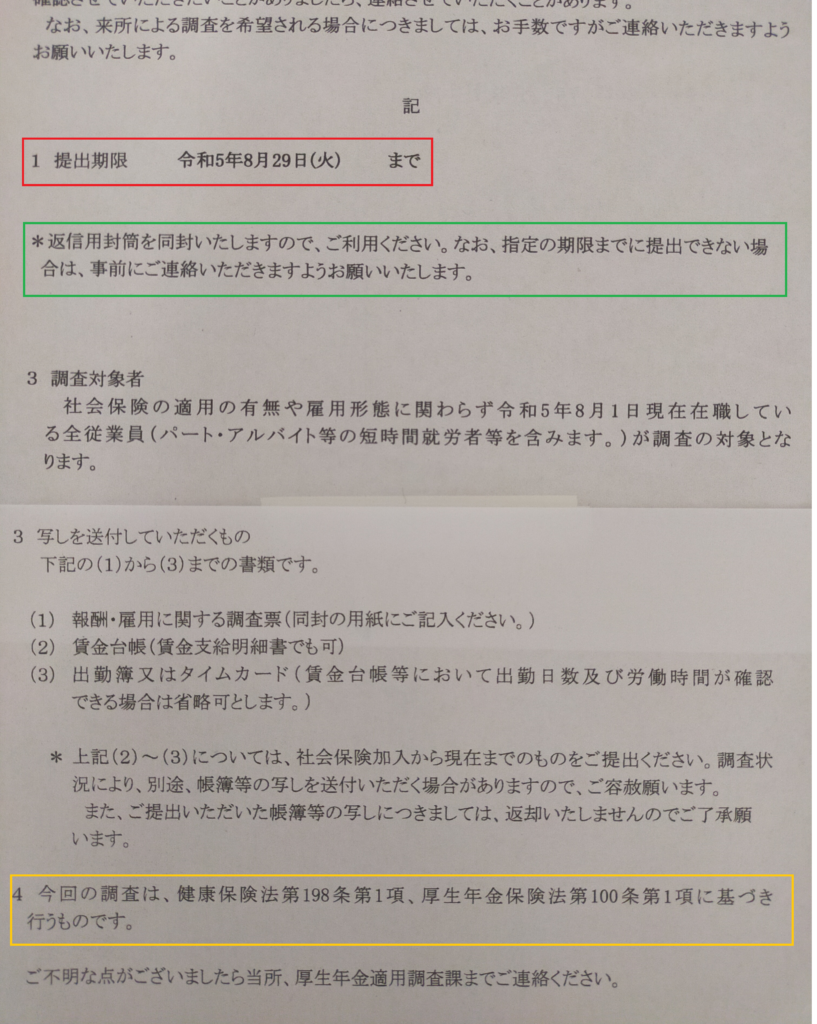

ぼくのケースでは、調査依頼文書の画像に赤枠で示した文面通り、社会保険加入の令和4年8月分から、調査現在の令和5年7月分までを賃金計算期間として載せました。

労働日数・時間

ぼくのケースでは、土・日・祝日・年末年始は休日、8時間労働 /日で、算出しました。

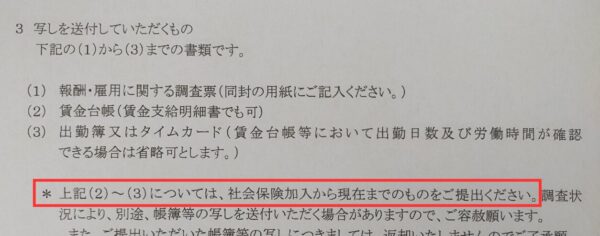

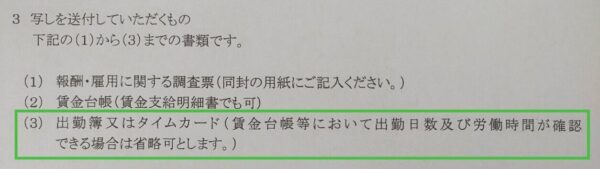

賃金台帳を作成して提出するメリットのひとつは、労働日数・時間を賃金台帳で明らかにして、出勤簿またはタイムカード内容の提出を調査から省略できることです。(調査の依頼文書 送付書類の項目の緑枠を参照)

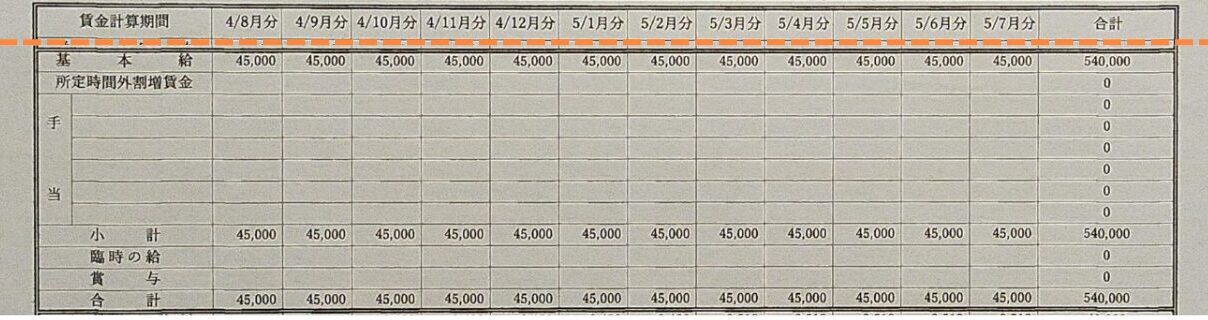

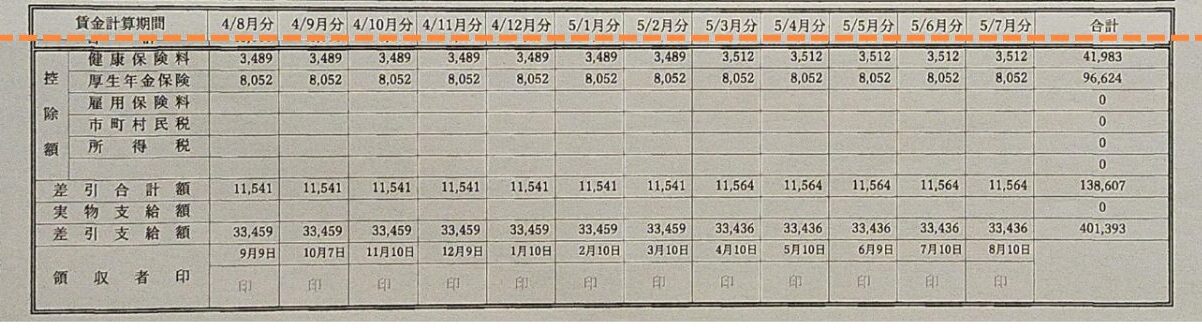

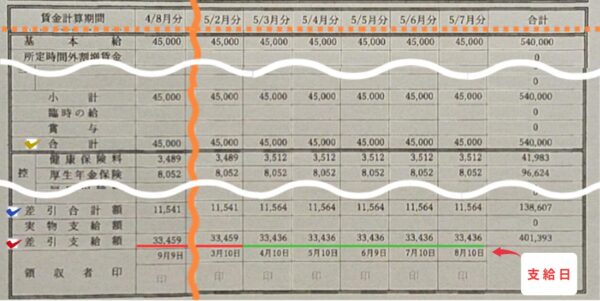

テンプレート中段部

賃金台帳の中段部は、どれだけ賃金が発生したかを、まとめるパートです。

基本給 小・合計

ぼくのケースでは、基本給以外の支給がないので、基本給、(賃金の)小・合計いずれも賃金計算期間を通して45,000円です。

基本給や手当、賞与など賃金計算期間にわたって数値を入力すれば、テンプレートで小・合計が自動計算されます。

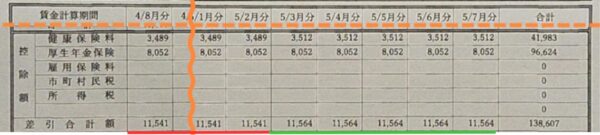

テンプレート下段部

賃金台帳の下段部は、賃金から差し引くものをまとめて、支給額を明らかにするパートです。

健康保険料

ぼくのケースでは、

2月分までは 3,489円

3月分からは 3,512円

保険料の金額が変わっています

金額が変わった理由は、健康保険は例年、3月分から保険料率が改定になるからです。改定に伴って2つ、大事なことがあります。それは、

「改定のタイミングを知ること」 参考記事>【マイクロ法人】習慣化で余裕が生まれる電子送達の活用法

「納める保険料の個人負担額を求めること」 参考ページ>「最初に取りかかること」と「必要なもの」

以上のことを押さえていれば、健康保険料を的確に記入することができます。

厚生年金保険料

ぼくのケースでは、賃金計算期間を通して 8,052円です。期間中に保険料率の改定はなかったので、保険料も変わりありません。

差引合計額

ぼくのケースでは、健康保険料と厚生年金保険料を合計した金額になります。

2月分までは 11,541円

3月分からは 11,564円

賃金から差し引く項目の数値を賃金計算期間にわたって入力すれば、テンプレートで差引合計額が自動計算されます。

差引支給額

ぼくのケースでは、

2月分までは 33,459円

3月分からは 33,436円

となります。テンプレートは自動計算なので便利です。

テンプレートの一番下にある領収者印は特に必要ありません。ただ、支給日を載せておくと、自分で見たときに分かりやすくて良いかもしれませんね。ちなみに、ぼくの支給は月末締めの翌月10日払いです。

賃金台帳の必要性

どうして賃金台帳をつけるのか?その理由を以下のように、まとめてみました。

- 変更内容を確認しやすいから

- 今回のような調査の対応が簡単にできるから

- そもそも、賃金台帳の作成と保存には義務があるから ~ 労働基準法第108条、109条、143条

参考資料:労働基準法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

賃金台帳は、会計ソフト入力作業のついでなど、適時に数値を入力して保存しておくと良いでしょう。

「報酬・雇用に関する調査票」を記入する

「報酬・雇用に関する調査票」の様式は、全国的に共通のようです。該当欄に必要事項を記入します。ぼくのケースを例にして見ていきましょう。

記入日 提出者記入欄

記入日と提出者記入欄にある、事業所整理記号と事業所番号を記入します

>>>事業所整理記号と事業所番号を確認する方法については、以下の記事を参考に。

>>>作成中

そのほかの記入は、事業所所在地・名称、事業主氏名、電話番号です

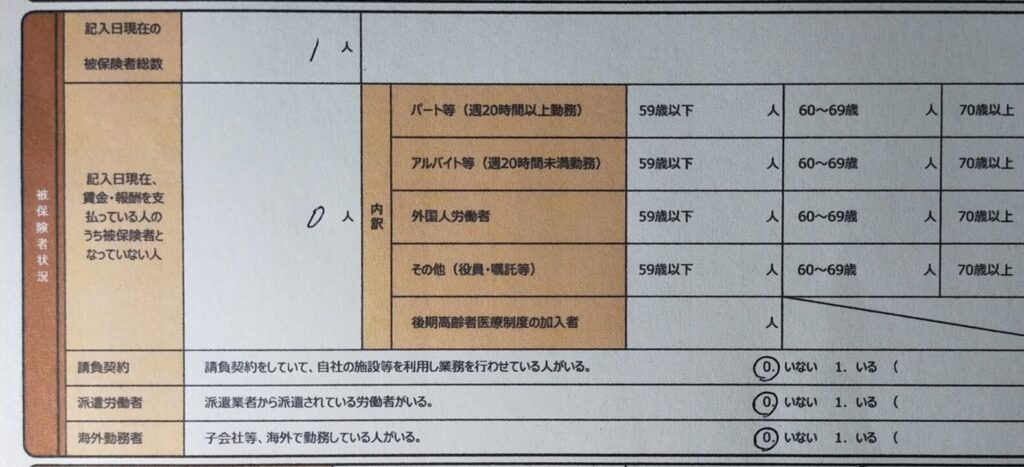

被保険者状況

「報酬・雇用に関する調査票」の被保険者状況については、ぼくの場合、社会保険をかけているのも働いているのも自分ひとりだけなので、上の画像のように記入しました。下記は詳細事項です。

記入日現在の被保険者総数は 1人 です

賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人は 0人 と記入

請負契約・派遣労働者・海外勤務者はいずれも 0.いない に〇印

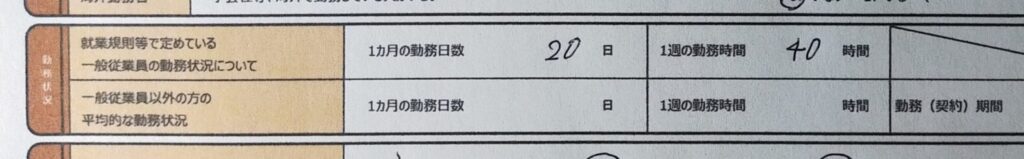

勤務状況

ぼくは上の画像のように、一般従業員の勤務状況について

- 1カ月の勤務日数 20日

- 1週間の勤務時間 40時間

と回答しました。

正直なところ、1週間の勤務時間は40時間に満たないときもありますが、以下の2つを考慮しました。

- 実務以外にも仕事のことを考えるから

- 自宅兼オフィスで、1日の大半を過ごしているから

なお、就業規則は、従業員が10人未満の会社には作成義務がないので、定めていません。

参考までに年金事務所に聞いて分かったことを紹介します。それは、もしも他に従業員がいたなら社会保険適応の拡大に、ぼくの勤務状況がその判断基準として問われる、ということです。

パートタイマー、アルバイトの場合は、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であれば被保険者となります。

厚生年金保険・健康保険の手続きより

ぼくは自分の勤務状況が適正なのか?を心配しましたが、それはこの調査の視点とは少しずれていることに気づいて安心できました。

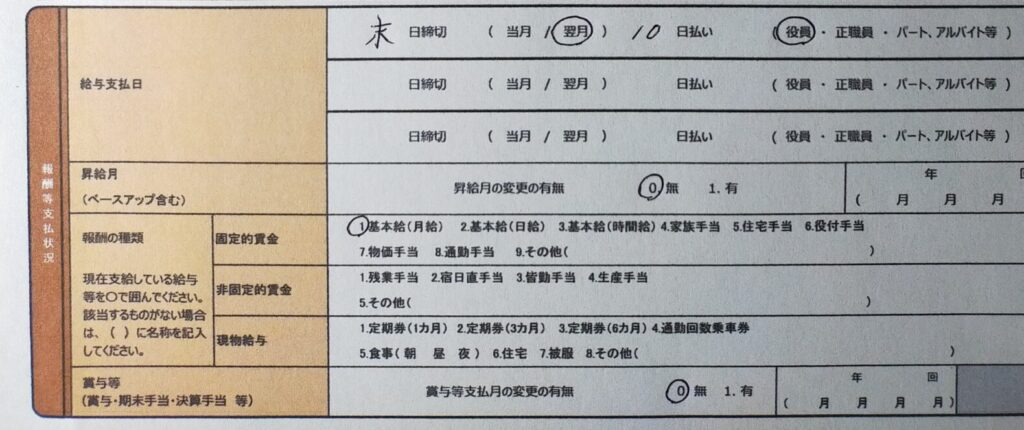

報酬等支払状況

上の写真は、ぼくの給与受給に基づいて記入した報酬等支払状況の回答です。下記は、その詳細事項になります。

給与支払日の欄には、末 日締切 (翌月に〇印) 10 日払い (役員に〇印) と記入

昇給月の欄は、昇給月の変更の有無 0.無 に〇印

報酬の種類は、固定的賃金の欄の 1.基本給(月給) に〇印

賞与等の欄は、賞与等支払月の変更の有無 0.無 に〇印

以上で「報酬・雇用に関する調査票」の記入は完了です。

期限までに提出する

提出期限の指定

提出期限が指定(上画像赤枠参照)されてきますが、必要であれば、事前連絡によって期限を延長する(上画像緑枠参照)ことができます。

もしもあなたが今、お仕事や家事、ご家族のケアなどで余裕がないと感じるなら、期限を延長してみるといいでしょう。

提出手段は?

提出手段は郵送ですか?それなら、返信用封筒に切手が必要か?確認してみましたか?ぼくは、焦って貼り忘れのミスをしてしまい、その結末は期限の延長でした。

余裕をもって取り組むことが、大切なのかもしれませんね。

法的義務

この調査は、健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条第1項に基づき行うもの(上画像黄色枠参照)とされています。

なので、そのまま放置してしまうようなことはせずに、取り組むといいでしょう。

- 参考資料:健康保険法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070_20240401_505AC0000000031

- 参考資料:厚生年金保険法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053

調査結果が届く

上の画像に赤枠で示したように、調査状況によっては、帳簿などの写しの提出を、別途に追加されてしまうようです。

それについては、後日に年金事務所から調査結果が書面で送られてきます。ぼくは追加提出がなしに済んで、運がよかったです。

まとめ

この調査に回答するためには「賃金台帳」と「報酬・雇用に関する調査票」を調査に通要するように記入して、年金事務所へ提出します。

賃金台帳を作成することによって、賃金支給明細書の提出を省略できるのです。

さらに、その記入項目には賃金計算期間の労働日数・時間を記入することで、出勤名簿またはタイムカードの提出を省略することができます。

また、賃金台帳の控除項目である社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の個人負担額を、それぞれに記入することが必要です。

そして、分かりやすくするため、空きスペースに自社名を載せておくといいでしょう。

あとは、報酬・雇用に関する調査票に、自分の報酬や雇用の状態を的確に記入します。

余裕を持って取り組むためには、事前連絡をして期限を延長することもありです。提出時には不備がないか?確認してみましょう。

後日に送られてくる調査結果で、追加の資料提出が必要なければ、無事終了です。

年金事務所の職員は、問い合わせや期限延長のお願いにも親切に対応してくれて、とてもいい印象でした。インターネットを通じてお礼を伝えます。ありがとうございました。

最後まで読んでいただいて、本当にありがとうございます。マイクロ法人を管理していくためには、やることが色々とありますよね。

面倒だと思っても、どうか諦めないでください。あなたの思い描く未来は、まだ先にあるはずです。

絶対に負けないで!